Jakarta, Humas LIPI. Klientelisme, otoritas agama, dan persaingan intra-agama menjadi bagian isu sektarianisme subnasional di Aceh. Ahmad Najib Burhani, Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam International Webinar on Sectarianization in Southeast Asia pada Kamis (29/7) menyatakan, sektarianisme merupakan proses dinamis di mana doktrin kecil antara kelompok yang secara teologis dekat dapat digunakan untuk mengukur perbedaan sektarian yang signifikan secara politik.

“Kita punya banyak contoh sebenarnya, bisa kita lihat dari makalah dan kegiatan aktual di Indonesia, khususnya Aceh, bukan antara sunni dan syiah tetapi antara sunni dan sunni semua menjadi jelas antara ahli sunnah waljamaah, Kami berharap webinar ini dapat membekali kita dengan teoritis di dalam proses sektarianisme Asia Tenggara,” jelasnya.

Sementara itu, Yogi Setya Permana, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI mengungkapkan, dirinya tengah mengkaji bagaimana praktik-praktik yang terkait dengan klientelisme berkontribusi pada persaingan sektarian yang berfokus pada kontestasi otoritas keagamaan di Aceh. “Kontribusi ini menyelidiki hubungan antara klientelisme dan persaingan intra-agama pasca konflik di Aceh, melalui lensa sektarianisme. Alih-alih menggunakan pendekatan teologis atau perspektif primordialis, kontribusi ini menganalisis bagaimana penggerak politik kontekstual seperti klientelisme dapat berfungsi sebagai pendekatan alternatif untuk memahami persaingan intra-agama,” ungkapnya.

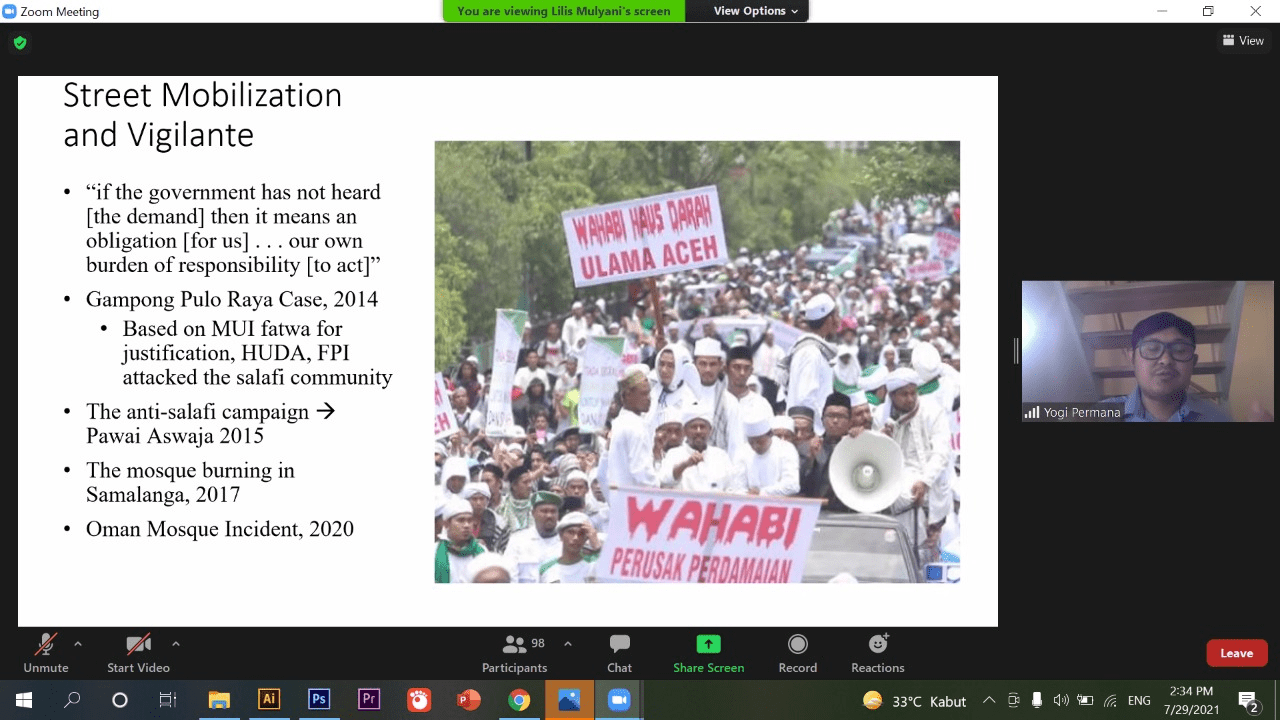

Menurutnya, dalam kajiannya berpendapat bahwa dalam ekosistem syariah (hukum Islam) Aceh, menunjukkan status otoritas agama yang secara kritis memberikan akses ke sumber daya negara, baik di bidang politik maupun ekonomi. “Dalam konteks ini, fatwa diskriminatif pendapat hukum dan tindakan intoleran oleh kaum tradisionalis terhadap kelompok agama minoritas, seperti komunitas salafi, menjadi alat penting dalam mempertahankan status otoritas keagamaan,” paparnya.

“Tindakan tersebut merupakan jalinan klientelisme berbasis negara, seperti terlihat pada alokasi dana untuk pesantren berbasis tradisionalis atau biasa disebut dayah. Oleh karena itu, ulama tradisional memiliki minat yang besar untuk mempertahankan status mereka sebagai otoritas keagamaan, karena hal itu menjamin akses istimewa mereka ke patronasi negara,” tutur Yogi.

Di dalam konteks politik syariah Aceh di dalam Majelis Pemusyarajat Ulama (MPU), menurutnya adalah penting, yaitu Pertama menentukan status otoritas religius, kedua menentukan akses sumber daya politik ekonomi dari negara. “ Dalam konteks ini, fatwa-fatwa yang diskrimatif dan aksi-aksi intoleran tradisionalis terhadap kelompok minoritas dalam salafi, menjadi salah satu hal yang paling mendasar dan perlu dilakukan untuk menjaga status otoritas religius,” terangnya.

Sehingga aksi-aksi ini pula erat dengan kepentingan untuk mengamankan akses patronasi negara. “Patronasi negara yang dimaksud adalah bisa mengakses dana yang didapatkan dari negara untuk kepentingan misalnya dayah. Karena dayah disini menjadi tergantung dari dana pemerintah provinsi,” tambahnya.

Di akhir paparan, dirinya menjelaskan dalam studinya ini menemukan bahwa faktor instrumental memainkan peran utama dalam mendorong perpecahan sektarian antara ulama aswaja, salah satu ulama tradisionalis, dan kelompok lain seperti salafi. “Ulama aswaja, berusaha mengecualikan dan meminggirkan salafi karena berusaha melindungi kekuasaan dan akses mereka ke dana pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kajian ini berpendapat bahwa konflik antar muslim terutama didorong oleh pertimbangan instrumental atau kepentingan daripada yang berbasis ideasional atau ideologi,” pungkasnya.(sf/ ed: mtr)