Jakarta – HUMAS BRIN. Pada dasarnya laut merupakan entitas yang mengelilingi, memisahkan, menghubungkan, menghidupi, dan bisa jadi membahayakan hidup manusia dan nonmanusia. Dalam konsep ilmu sosial, konsep oceanic assemblage (keterikatan/himpunan) bisa memperluas cara para ilmuwan sosial melihat persoalan dari aspek-aspek berbagai bidang ilmu sebagai analisis. Hal tersebut diungkapkan Lilis Mulyani, Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam sambutannya pada acara Rural-Urban Talk Series (RUTS) – Session 1 “Oceanic Assemblage”. Acara diskusi yang dilaksanakan pada Selasa (21/06) ini menghadirkan pembicara dari Pakar Geologi Urban-Resilience, Pakar Geologi Gempa Bumi BRIN, dan Deutsches Institut fuer Entwicklungspolitik.

Henny Warsilah, Profesor Riset PMB BRIN sebagai moderator acara mengatakan, “Tujuan kita berdialog adalah untuk menghasilkan sesuatu kebaruan sebuah pengetahuan. Dalam istilah lain, bentuk paradigma, konsep, analisis, pakta-pakta terbaru seputar permasalahan di bidang rural dan urbanisme serta masalah spasialnya yang akan terkait dengan masalah alam dan lingkungan.” Istilah Oceanic Assemblage dapat dimaknai dengan sistem relasi adanya suatu keterikatan atau konektivitas bahwa kita sangat terikat secara spasial, sosial, dan geografi terhadap laut. Bagaimana konsep keterikatan ini dapat memunculkan suatu perhatian dan juga pemahaman terhadap laut dengan memaknainya sebagai suatu risiko.

Paparan pertama diawali Jan Sopaheluwakan, Pakar Geologi Urban-Resilience Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia yang membawakan topik Resiliensi Indonesia Berkebaharian. Jan menyebutkan bagaimana konteks urbanisme dilihat dari sudut kebaharian, harus dilihat dari regionalisasi dan melepaskan diri dari istilah pulau-pulau atau keterpisahan sehingga menjadi satu. Ia menjelaskan sejarah terbentuknya kepulauan Indonesia. Berdasarkan ruang dan waktu, Indonesia terbentuk dari beberapa kepingan regional, setidaknya terdiri dari kepingan benua Australia, Asia, serta kepingan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini tidak hanya menyatukan daratan dan lautan saja tetap juga makhluk hidup di dalammnya, sehingga terciptalah etnis dan bahasa yang berbeda-beda.

“Melihat dari hal tersebut, sebagai bangsa bahari yang memiliki budaya maritim kita mesti kembali ke asal kita bahwa kita adalah bangsa yang menghargai perbedaan dan keterbukaan. Budaya maritim memiliki jiwa perintis dan penjelajah, adaptif terhadap lingkungan baru, menyatu dengan kearifan alam, dan mengedepankan perdamaian dalam perbedaan,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa beberapa bencana yang terjadi bukan hanya bersumber dari alam, namun juga akibat perbuatan manusia sendiri. Sebagai contohnya adalah tanah longsor akibat pertambangan serta banjir akibat tata perencanaan pembangunan yang kurang baik. Di sisi lain, ternyata bencana membuka peluang untuk dapat membangun kembali dengan lebih baik.

“Pembangunan pasca bencana dapat dilakukan di awal proses rekonstruksi dengan menyertakan konsep Rapid Resilince, yaitu memperhatikan risk assessment, critical enabling capacity, resilience measures, dan resilience infusion,” tutupnya mengakhiri paparan.

Masih terkait dengan bencana, Danny Hilman Natawijaya, Pakar Geologi Gempa Bumi BRIN juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, bencana alam harus sudah ada pada pikiran masyarakat semua karena Indonesia merupakan negeri dengan sangat banyak bencana alam. Terhitung dalam 20 tahun terakhir Indonesia sudah mengalami berbagai bencana tsunami. Dari catatan sejarah tersebut, terbentuklah peta zonasi bahaya bencana. Berdasarkan peta zonasi bahaya gempa Indonesia, memperlihatkan ancaman goncangan dari tingkat kecil hingga besar.

“Setiap wilayah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda, sehingga pendekatan dalam menciptakan resiliensi pada masyarakat juga harus spesifik di setiap daerahnya,” ucap Danny. Ia mengungkapkan bahwa wilayah Sumatera Barat bagian pesisir memiliki potensi bencana gempa megathrust. Gempa ini adalah gempa bumi interlempeng yang paling kuat di planet ini, dengan besaran momen (Mw) yang dapat melebihi 9,0. Lebih lanjut ia mengungkapkan salah satu efek megathrust adalah akan ada wilayah yang tenggelam dan terangkat setelah gempa terjadi, seperti yang terjadi di Pulau Nias pada tahun 2005. Akibat dari hal tersebut dapat memunculkan berbagai batuan atau koral dasar laut ke permukaan. Dari koral yang terangkat tersebut kita dapat merekonstruksi siklus gempa yang pernah terjadi dari masa lalu.

“Banyak catatan sejarah yang hilang atau tidak tercatat mengenai kebencanaan. Namun dengan keberadaan koral yang terangkat tersebut kita dapat mempelajari dan memitigasi bencana gempa megathrust kedepannya,” jelasnya.

Pembicara terakhir, Irina Rafliana dari Deutsches Institut fuer Entwicklungspolitik mengangkat topik Sistem Peringatan Bencana Tsunami Indonesia. Irina memaparkan mengenai kehidupan masyarakat Mentawai yang mengalami dinamika perubahan dalam konteks habitasinya. Irina menyebutkan bahwa Masyarakat Mentawai sendiri sebelumnya tidak berhabitasi dilingkungan pesisir. Tetapi akibat terjadinya proses pembangunan dan modernisasi akhirnya mereka mengalami relokasi ke pesisir. Sayangnya mereka tidak memiliki rekaman sejarah yang kuat dari generasi sebelumnya mengenai bencana tsunami di masa lalu. Padahal daerah tersebut dapat ditelusuri, tempatnya bencana gempa megathrust pernah terjadi berulang kali. “Dan ketika kita menginformasikan atau mengkampanyekan tentang bahaya tsunami justru terjadi friksi tersendiri di kalangan masyarakat Mentawai, ada yang memiliki rasa menerima akan konsep resiko, ada juga yang menolak konsep tersebut,” jelasnya.

Irina melanjutkan paparan dengan melihat dari sudut pandang lain dari dampak tsunami. “Kita juga dapat melihat peran dari tsunami kearah yang lebih baik dalam arti resiliensi. Setelah kejadian tsunami Jepang di tahun 2011, telah menumbuhkan kembali benih-benih dari tanaman bunga Monochoria Korsakowii yang sebelumnya sudah masuk ke dalam kategori tanaman terancam punah,” jelasnya.

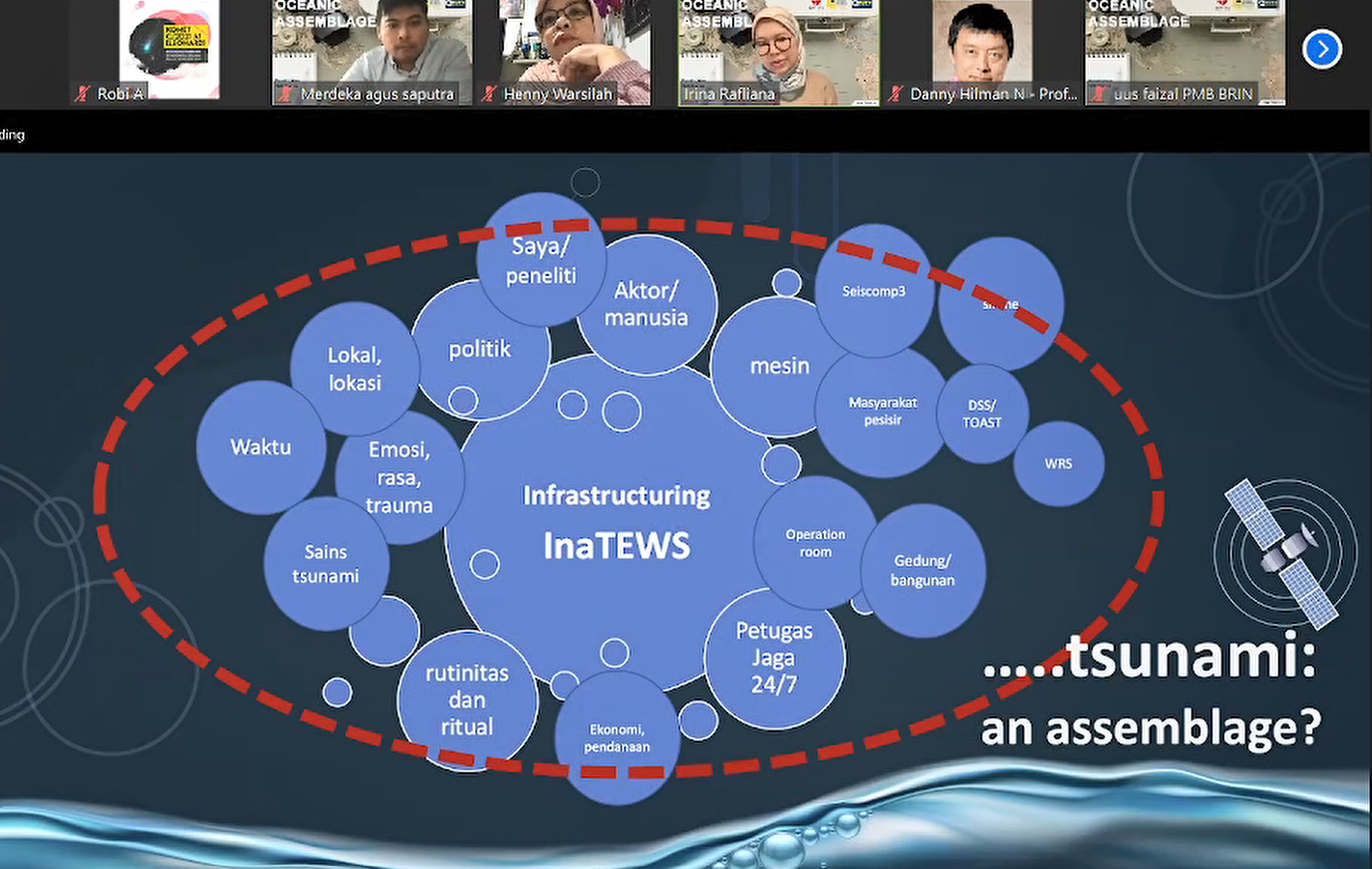

Irina juga menjelaskan contoh lainnya setelah terjadi tsunami di Samudera Hindia, terjadi kesepakatan Helsinki sebagai resolusi konflik dan peace-building sebagai induksi diplomasi. Dampak lainnya juga terlihat pada kejadian tsunami 2018 di Sulawesi. Hal itu diskursus pasca bencana Palu yang membuat pemerintah menggelontorkan dana besar dalam mitigasi bencana. Akhirnya tercipta suatu sistem peringatan dini tsunami yang komprehensif disebut Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).

“Tsunami sebagai assemblage yaitu adalah sebetulnya tsunami mengambil peran. Tsunami memberikan dampak mengkoneksikan sejumlah daya dan kekuatan yang kerap dicermati terpisah tetapi sebetulnya erat untuk saling berproduksi berbagai macam baik diskursus maupun alat teknologi. Sehingga ketika tidak ada tsunami masing-masing aktor atau elemen tersebut dalam assemblage ini terlepas namun bersinergi dengan komponen-komponen lainnya,” tutur Irina.

Diakhir paparannya, ia menyebutkan kompleksivitas tsunami sebagai assemblage ini membuat kita menyadari bahwa gampa dan tsunami adalah denyut nadi yang tak pernah berhenti dan harus terjadi. Secara tidak langsung kita telah diatur untuk menyesuaikan diri agar dapat menanganinya. (RBA/ed: And)